|

de Samra et de sa Région

|

Un archéologue nous explique ce que révèlent les fouilles d'un village chrétien de Jordanie à l'heure de la conquète arabe. Abraham, Habib, Rebecca, Zabd, Philippe, 'Abdyôn ou Serge. Leurs noms nous sont parvenus, gravés sur des stèles. Ils ont vécu il y a quelques 1400 ans dans les marges steppiques de l'actuelle Jordanie. Étaient-ils conscients des origines araméenne, grecque ou nord-arabique de leurs noms ? Probablement pas, car au sein des familles, l'usage voulait qu'on porte le nom d'un aïeul. Leur christianisme, en revanche, a imprimé leur environnement immédiat, avant et après la conquête arabo-musulmane. Aujourd'hui, il faut cinq minutes pour traverser à pied la ruine de Khirbat al-Samra. Dans l'Antiquité, il en fallait probablement un peu plus lorsque les lourds bâtiments en basalte noir dessinaient une silhouette moins arasée à ce bourg romano-byzantin. Passé le petit rempart qui ceinturait le village perché sur une croupe basaltique, on devait se faufiler dans un dédale de ruelles. Malgré sa petitesse, pas moins de onze églises se trouvaient dans le village. Samra ne soutenait alors pas la comparaison avec les grandes villes de la province d'Arabie qu'étaient Gerasa (Jérash), Philadelphia (Amman) ou Bostra. Le plan de ses églises était simple. Pourtant, des indices d'une vie raffinée nous sont parvenus. Car Samra n'était pas isolée. Située sur un axe majeur dès l'époque romaine, elle était une étape importante entre Damas et la mer Rouge, entre le désert arabique et la Méditerranée. Encore à l'époque byzantine, les marchands, les clercs ou les pèlerins de Syrie du Sud faisaient route par Samra lorsqu'ils se rendaient vers la Terre sainte et Jérusalem (à une centaine de kilomètres plus à l'Ouest). De nombreuses églises De quoi vivaient ses habitants ? D'une agriculture modeste mais suffisante, à condition que les circuits de captation d'eau soient entretenus. Peut-être le commerce caravanier, qui avait fait naguère la fortune des Nabatéens de Pétra, avait-il permis aussi d'enrichir quelques-unes des familles. Les nombreuses églises de Samra recevaient les généreuses dépenses des notables locaux qui se partageaient le contrôle du village. La qualité des mosaïques, le soin apporté au mobilier liturgique mélangeant les pierres locales et le marbre importé révèle l'importance que prenait le respect des reliques. Chacune de ses familles était en effet attachée à un saint patron et au culte d'un martyr. Quelques inscriptions nous en ont conservé les noms, largement répandus dans l'Orient byzantin : Georges, Jean ou Pierre. L'espace se christianisait mais, à Samra, avec un certain décalage chronologique. À l'Ouest, dès la conversion de Constantin au début du IVe siècle, la Palestine s'était dotée de monuments chrétiens. Elle n'a cessé dès lors d'être au cœur des circulations religieuses, même après l'avènement de l'islam. Plus au Nord, Antioche, la grande métropole de Syrie, connaissait un essor en même temps que son arrière-pays au moins jusqu'au VIe siècle. Alors, des calamités successives ont achevé d'en écorner la dynamique : la peste et les tremblements de terre du VIe siècle, l'occupation de l'essentiel du Levant par les Perses sassanides durant près de vingt ans et enfin l'arrivée des Arabes musulmans dans les années 630. Plus à l'Est, le même déclin s'observe à Bostra, la capitale de la province d'Arabie, mais pas dans les campagnes. L'usage du christo-palestinien C'est à ce moment-là que la Samra chrétienne connaît son plus grand développement. L'ancienne installation romaine modeste avait périclité. Depuis, sa population était gagnée au christianisme, probablement dans le courant du Ve siècle. Comme d'autres sites de la région (le Nord actuel de la Jordanie et le Sud de la Syrie), l'empreinte chrétienne y est forte. Samra a laissé en plus une particularité : l'usage dans le cimetière de l'araméen palestinien, la langue parlée par les chrétiens de la région ou christo-palestinien. Le patriarcat chalcédonien de Jérusalem, dont la langue liturgique et officielle était le grec, avait évangélisé la région en tenant compte de la langue locale. Dans les églises de Samra, on écrivait donc en grec, langue de l'empire, mais dans le cimetière, la langue locale se réservait une bonne place. Un an avant la bataille du Yarmouk qui scelle en 636 la défaite la plus importante des Byzantins face aux Arabes musulmans, une mosaïque est encore installée à Samra. Elle n'est pas détruite dans les années qui suivent. Les églises continuent à fonctionner. Certaines sont restaurées encore dans le courant du VIIIe siècle. La bascule entre un empire chrétien et un pouvoir musulman ne se lit donc pas dans la fouille archéologique. Le bourg a dû profiter du dynamisme des régions transjordaniennes durant le califat omeyyade, premier empire musulman, désormais centré autour de Damas (à près de 150 kilomètres plus au Nord). Dans la métropole voisine de Gerasa, une mosquée est construite sur la place principale. Rien de tel à Samra. Comme l'essentiel de la population levantine, ses habitants demeurent chrétiens. Le paganisme avait semble-t-il pratiquement disparu. La conversion à l'islam n'a dû toucher que les grands centres urbains, les milieux les plus proches du pouvoir, voire quelques tribus arabes chrétiennes sur qui la pression des nouveaux administrateurs était plus forte. Les habitants de Samra n'ont pas non plus été écartés des grandes crises qui ont déchiré les chrétiens de l'Antiquité tardive. Dans le courant des VIe et VIIe siècles, ils semblent fidèles à la définition impériale des natures du Christ, l'orthodoxie chalcédonienne, alors que le miaphysisme gagnait des pans entiers du Proche-Orient. Un peu plus d'un siècle après la conquête arabo-musulmane, l'iconoclasme s'invite ensuite aux grands débats à Byzance. À Samra aussi, désormais dans un empire musulman, la représentation humaine ou animale est rejetée : on détruit des mosaïques et certains motifs sont remplacés par des croix. C'est ici le fait de chrétiens. Le déclin économique a rapidement entraîné l'abandon des églises, dont certaines perdent leur usage. Peut-être une partie de la population s'était-elle convertie à l'islam ? Rien n'est assuré. Il faut attendre le XIIIe siècle -- époque des affrontements entre croisés et Saladin -- pour qu'une première mosquée bien modeste soit dressée à Samra, à l'occasion d'une courte réoccupation du site. L'enquête archéologique qui retrace l'histoire des habitants de l'antique Samra est menée depuis plus de trente ans par l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. L'aventure avait commencé en 1924 lorsque le père dominicain Antoine Savignac découvrait les inscriptions araméennes du cimetière. Une cinquantaine d'années plus tard, Alain Desreumaux (CNRS) et Jean-Baptiste Humbert (EBAF) lançaient les premières fouilles. Les anciens chrétiens de Samra ont désormais comme lointains héritiers la tribu des Beni Hassan qui, depuis les années 1960, occupe le site. Les églises s'y devinent à peine. L'ancien bourg n'est plus qu'une « ruine sombre », c'est le sens de son nom en arabe. Simon Brelaud, Docteur en histoire du christianisme ancien, membre de plusieurs missions archéologiques au Proche-Orient: Khirbet es-Samra (Jordanie), Bazyan (Kurdistan irakien), Gaza (Territoires palestiniens). Référence bibliographique : J.-B. Humbert, A. Desreumaux (dir.), Fouilles de Khirbet es-Samra en Jordanie, Turnhout, Brepols, 1998. in "La Vie - Hors série "Chrétiens d'Orient, 2000 ans de civilisation", décembre 2017 |

||

|

|

||

Ville d'époque byzantinemosaïque de l'église 95@EBAF, Mission archéologique de Samra

Ville d'époque byzantinemosaïque de l'église 95@EBAF, Mission archéologique de Samra

|

||

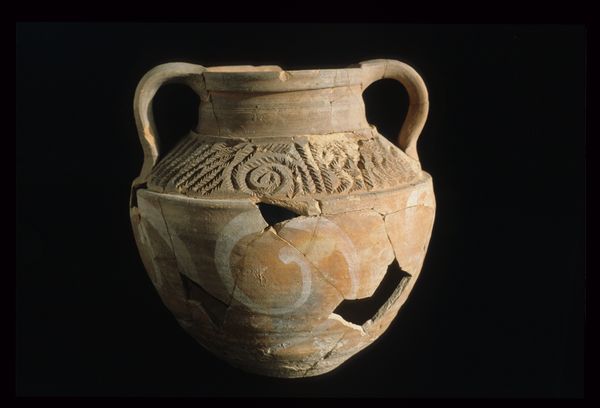

Cratère au décor inciséépoque byzantine ou omeyyadeVIIe-VIIIe siècles @EBAF, Mission archéologique de Samra

Cratère au décor inciséépoque byzantine ou omeyyadeVIIe-VIIIe siècles @EBAF, Mission archéologique de Samra

|

||

Calice et burette, mosaïque de l'église 79début VIIe siècle @EBAF Mission archéologique de Samra

Calice et burette, mosaïque de l'église 79début VIIe siècle @EBAF Mission archéologique de Samra

|

||

75012 PARIS